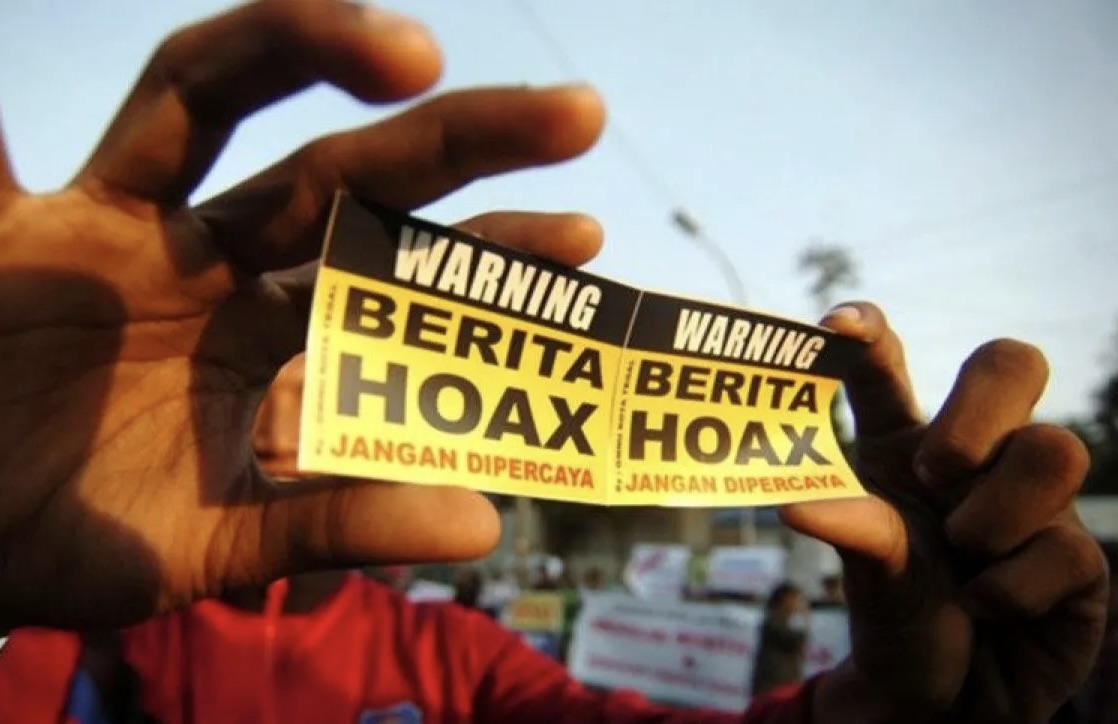

Periskop.id - Di era digital, informasi menyebar lebih cepat daripada kemampuan publik untuk memverifikasinya. Kondisi ini membuat hoaks bukan hanya menjadi masalah sosial, tetapi juga ancaman nyata bagi dunia bisnis. Perusahaan yang gagal mengantisipasi dampak hoaks dapat menghadapi kerugian finansial, reputasi yang tercemar, hingga turunnya kepercayaan konsumen dan investor.

Komunikasi krisis menjadi elemen penting dalam memahami dinamika ini. W. Timothy Coombs (2007) dalam bukunya Ongoing Crisis Communication menekankan, perusahaan harus memiliki strategi proaktif sebelum krisis benar-benar terjadi. Ketika hoaks menghantam, reaksi yang lambat atau panik justru dapat memperbesar kerusakan citra. Oleh karena itu, kesiapan protokol komunikasi, monitoring opini publik, dan pemanfaatan kanal resmi informasi adalah bagian tak terpisahkan dari manajemen risiko modern.

Beberapa kasus di Indonesia memperlihatkan betapa seriusnya ancaman ini. Di antaranya merek mie instan semiliar umat, Indomie, yang sempat diterpa isu mengandung bahan berbahaya di pasar Taiwan pada 2010 maupun 2023. Isu tersebut dengan cepat memengaruhi persepsi konsumen, sebelum kemudian diredam melalui klarifikasi berbasis data laboratorium dan standar internasional.

Le Minerale, merek air minum dalam kemasan (AMDK) besutan Mayora juga pernah menghadapi situasi serupa. Di Februari 2024 seorang influencer memfitnah Le Minerale mengandung bromat jauh melebihi ambang batas yang ditetapkan BPOM. Bromat sendiri merupakan senyawa hasil ozonasi yang digunakan dalam proses disinfeksi air mineral dan terdapat di hampir seluruh AMDK, Sontak postingan influencer tersebut memantik reaksi publik.

Pihak Le Minerale selanjutnya sigap memadamkan hoaks dengan menyajikan hasil uji lab resmi Kementerian Perindustrian dan memublikasikan hasilnya di berbagai media massa dan media sosial. Hasilnya, hoaks sirna tanpa sisa dan influencer tersebut pun meminta maaf secara resmi.

Salah satu kasus yang lebih kompleks adalah hoaks JKW-Mahakam. Isu ini pertama kali muncul di media sosial dengan akun-akun yang mengaitkan kapal tunda JKW-Mahakam dan tongkang Dewi Iriana dengan isu penambangan nikel di Raja Ampat plus fitnah pemiliknya adalah mantan presiden. Hoaks yang kemudian diamplifikasi di media sosial tersebut kemudian cepat menyebar seperti kebakaran hutan di musim kemarau.

Padahal faktanya kapal JKW-Mahakam dan Dewi Iriana adalah kapal pengangkut batu bara yang beroperasi di area Kalimantan. Pemiliknya pun perusahaan publik yang datanya dapat diakses secara leluasa.

Akibat viral di media sosial spekulasi liar berkembang, dan berpotensi merusak citra pihak yang terkait. Namun, hebatnya, strategi komunikasi yang nampak dipilih perusahaan berbeda dari pola umum.

Alih-alih menggelar konferensi pers besar-besaran, perusahaan terkait melakukan klarifikasi terbatas dengan merilis klarifikasi resmi di situs perusahaan sembari memantau opini publik dengan cermat. Pendekatan ini sejalan dengan konsep situational crisis communication theory (SCCT) yang juga dikembangkan oleh Coombs, di mana respons krisis harus disesuaikan dengan tingkat ancaman dan persepsi publik.

Hasil dari pendekatan yang terukur dan tepat sasaran, serentak media massa memuat klarifikasi tersebut. Bahkan selanjutnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyematkan stempel hoaks pada kasus tersebut di laman resmi kementerian.

Akhirnya berkat ketenangan dalam menghadapi isu hoaks tersebut, perusahaan dapat keluar dari ancaman tanpa mengalami cidera reputasi apapun.

Pelajaran dari kasus-kasus tersebut menunjukkan, ada tiga prinsip utama yang perlu diperhatikan perusahaan dalam menghadapi hoaks, yakni ketenangan, transparansi, dan kecepatan. Prinsip ini konsisten dengan pendekatan image restoration theory dari William L. Benoit, yang menekankan pentingnya pemilihan strategi respons yang tepat untuk memulihkan citra.

Hoaks, dengan demikian, bukan sekadar tantangan komunikasi, melainkan ancaman sistemik yang bisa menekan nilai saham, mengganggu rantai pasok, dan menurunkan daya saing di pasar. Tanpa strategi komunikasi krisis yang terencana, perusahaan akan terus berada dalam posisi rentan. Sinergi antara media, pemerintah, pelaku bisnis, dan konsultan komunikasi menjadi sangat penting untuk membangun ketahanan menghadapi gelombang informasi palsu.

Dalam konteks inilah, bisnis dituntut untuk tidak hanya berfokus pada profit, tetapi juga pada pembangunan ekosistem komunikasi yang sehat. Dunia usaha harus sadar bahwa di tengah arus informasi yang deras, reputasi adalah aset tak ternilai yang keberadaannya bisa runtuh hanya karena satu hoaks yang dibiarkan tanpa kendali.

Tinggalkan Komentar

Komentar