Periskop.id - Dunia komedi tunggal Indonesia kembali diguncang oleh fenomena yang tidak hanya mengocok perut, tetapi juga memicu diskursus intelektual yang tajam.

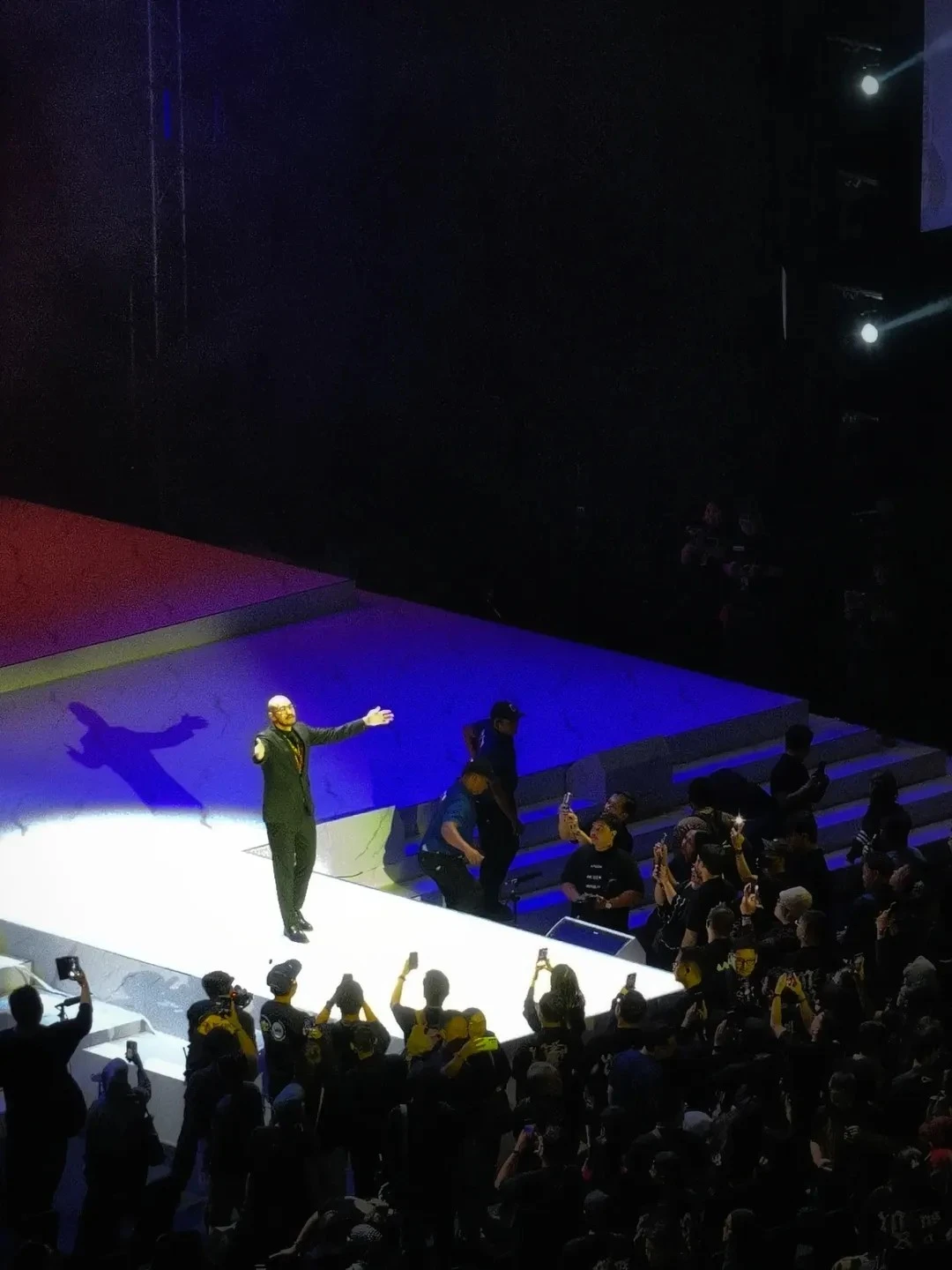

Pertunjukan spesial bertajuk Mens Rea milik Pandji Pragiwaksono sukses mencetak sejarah dengan disaksikan lebih dari 10.000 penonton dan kini tayang secara global di platform Netflix.

Fenomena ini semakin menarik karena setelah lebih dari dua minggu penayangannya, substansi materi yang dibawakan masih menjadi topik hangat yang terus diperdebatkan di berbagai platform media sosial.

Melalui Mens Rea, Pandji memposisikan dirinya sebagai voice of reason atau suara nalar di tengah polarisasi opini publik. Ia mencoba meluruskan berbagai logika yang dianggapnya "bengkok" akibat sentimen personal maupun fanatisme kelompok.

Pandji menjadi salah satu figur yang paling gigih mengarahkan pemikiran publik ke arah yang lebih objektif. Salah satu argumen yang paling memicu perenungan mendalam adalah pembahasannya mengenai konsep demokrasi one person one vote.

Kesetaraan Suara di Tengah Ketimpangan Pendidikan

Inti dari konsep one person one vote adalah prinsip bahwa suara setiap individu memiliki nilai yang sama dalam pemilihan umum. Tidak peduli apakah seseorang itu kaya atau miskin, berpendidikan tinggi atau rendah, suara mereka tetap dihitung sebagai satu poin.

Di Indonesia, prinsip ini menjadi perdebatan yang seolah tidak pernah selesai. Banyak pihak yang merasa keberatan jika suara orang yang dianggap kurang teredukasi dihargai sama dengan suara para intelektual. Ada ketakutan kolektif bahwa kaum terpelajar pada akhirnya akan ‘ditindas’ oleh keputusan mayoritas yang dianggap tidak cerdas.

Menurut pandangan Pandji, penolakan terhadap konsep ini sering kali berakar dari sifat narsisme intelektual, di mana seseorang merasa dirinya lebih pintar sehingga suaranya layak dihargai lebih tinggi. Namun, justru di sinilah letak urgensi demokrasi. Konsep one person one vote sangat diperlukan agar kepentingan semua lapisan masyarakat tetap terjaga dan dibela oleh sistem.

Jika kita menggunakan logika sebaliknya, misalnya suara orang kaya dan pintar diberi bobot lima poin sementara suara warga miskin hanya satu poin, maka orientasi kampanye calon pemimpin hanya akan berfokus pada pemenuhan kebutuhan kelompok elit. Akibatnya, nasib warga miskin akan semakin terabaikan.

Bahkan dengan sistem satu suara yang setara saat ini pun, kelompok marginal masih sering luput dari perhatian kebijakan publik, apalagi jika nilai suara mereka direduksi secara sistematis.

Meskipun secara konseptual prinsip ini sangat adil, realita di lapangan menunjukkan tantangan yang luar biasa besar. Kekhawatiran bahwa konsep ini bisa menjadi bumerang bagi Indonesia didasarkan pada kualitas pendidikan yang belum merata.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk Indonesia pada tahun 2025 yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi hanya berkisar di angka 11%.

Sebuah artikel jurnal berjudul “Why does democracy need education?” menjelaskan bahwa pendidikan adalah faktor krusial yang meningkatkan manfaat dari tindakan politik. Pendidikan membantu masyarakat dalam menentukan dukungan terhadap rezim yang lebih demokratis.

Dalam sistem demokrasi, partisipasi individu dengan kesadaran politik tinggi adalah penopang utama. Masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih baik memiliki peluang lebih besar untuk mempertahankan kedaulatan serta melindungi negara dari upaya kudeta atau manipulasi politik.

Kemiskinan dan Money Politic

Selain masalah pendidikan, kemiskinan menjadi hambatan serius dalam penerapan one person one vote. Masyarakat yang terjebak dalam kemiskinan material cenderung lebih rentan untuk dipengaruhi secara pragmatis melalui praktik pembelian suara atau vote buying.

Penelitian dalam jurnal “Poverty and Vote Buying: Survey-Based Evidence from Africa” menunjukkan bahwa kondisi ekonomi individu sangat memengaruhi kerentanan mereka menjadi target jual beli suara.

Hal ini selaras dengan kondisi di banyak negara demokrasi, di mana kemiskinan menjadi sumber utama munculnya praktik transaksional saat pemilu. Ketika basis pemilih miskin mencakup jumlah yang besar, strategi politik sering kali bergeser dari adu gagasan menjadi adu logistik.

Akibat dari fenomena ini, banyak posisi pemerintahan diisi oleh individu yang kurang kompeten. Hal ini terjadi karena masyarakat belum memiliki kesatuan visi dalam memilih pemimpin yang benar-benar berkualitas.

Dampaknya, kualitas pemimpin yang terpilih sering kali mencerminkan ketidakcerdasan atau sikap ‘ngasal’ dari sebagian besar pemilihnya dalam menentukan pilihan.

Masalah Bukan pada Konsep, Tapi pada Individu

Diskursus yang dibuka oleh Pandji melalui Mens Rea membawa kita pada satu kesimpulan penting bahwa tidak ada yang salah dengan konsep one person one vote.

Masalah utama terletak pada individu dan kondisi sosial-ekonomi yang menyelimutinya. Kita tidak boleh mengabaikan peran penting pembangunan sumber daya manusia dan ekonomi makro.

Pendidikan dan pembangunan ekonomi harus berjalan beriringan untuk menghapus kemiskinan material. Hanya dengan meningkatkan kualitas literasi dan kesejahteraan masyarakat, dinamika pasar jual beli suara dapat dikurangi.

Pada akhirnya, kualitas demokrasi Indonesia sangat bergantung pada sejauh mana partai politik dan konstituennya tumbuh menjadi pemilih yang cerdas dan mandiri, bukan sekadar komoditas politik lima tahunan.

Tinggalkan Komentar

Komentar