periskop.id - Demokrasi selalu punya harga. Pertanyaannya, seberapa mahal harga yang sanggup kita bayar? Anggaran Pilkada yang menembus puluhan triliun rupiah kembali memicu diskusi lama tentang efektivitas pemilihan langsung. Di tengah kekhawatiran korupsi dan politik biaya tinggi, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali diajukan sebagai opsi. Namun, pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa jalan pintas tak selalu membawa jawaban.

Biaya Politik Membengkak, Pilkada Lewat DPRD Jadi Opsi?

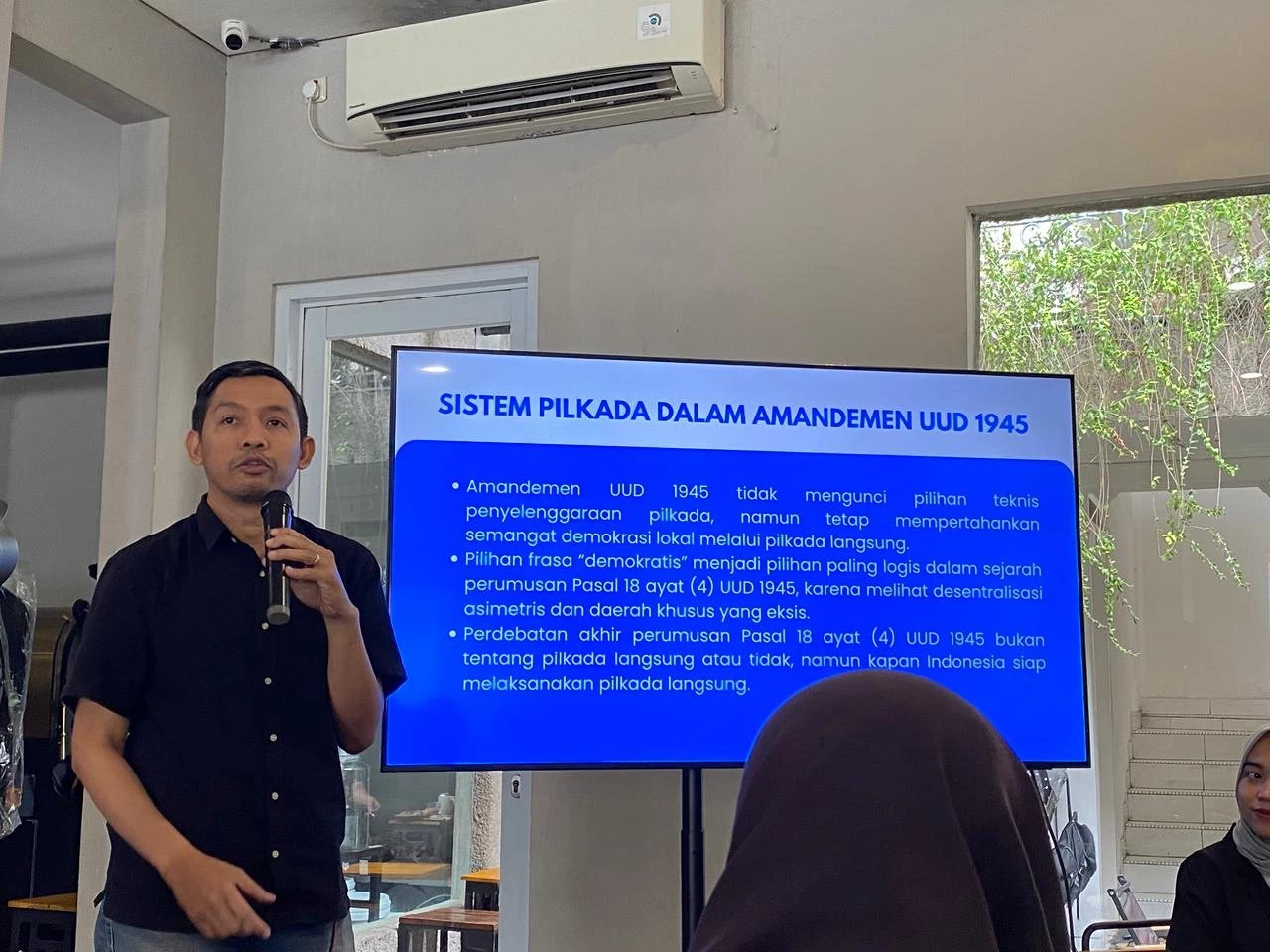

Menguatnya kembali wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak bisa dilepaskan dari persoalan klasik Pilkada langsung, yaitu biaya politik yang mahal. Isu ini mencuat setelah Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan menjadi bahan perdebatan serius di kalangan partai politik, lembaga antikorupsi, serta kelompok masyarakat sipil.

Secara objektif, beban anggaran negara untuk Pilkada memang besar. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat anggaran Pilkada Serentak 2024 yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) mencapai sekitar Rp28,6 triliun. Angka ini mencerminkan besarnya ongkos penyelenggaraan demokrasi elektoral di tingkat lokal, mulai dari logistik hingga pengawasan.

Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan bahwa masalah utamanya bukan terletak pada apakah Pilkada dilakukan secara langsung atau tidak langsung, melainkan pada tingginya biaya politik yang berpotensi mendorong praktik korupsi jika tidak diimbangi sistem pengawasan dan transparansi yang kuat. Dalam konteks ini, usulan Pilkada melalui DPRD muncul sebagai respons atas kegelisahan terhadap mahalnya ongkos demokrasi, meski efektivitasnya dalam menekan praktik politik uang masih terus diperdebatkan.

Apa yang Berubah Jika Pilkada Dipilih DPRD?

Berbeda dari perdebatan soal biaya, wacana Pilkada melalui DPRD juga membawa konsekuensi besar terhadap mekanisme dan pengalaman demokrasi lokal. Jika sistem ini diterapkan, pemilihan bupati dan gubernur tidak lagi melibatkan jutaan pemilih di TPS, melainkan diputuskan oleh puluhan anggota DPRD setempat. Kampanye terbuka, baliho politik, hingga pemungutan suara massal praktis akan hilang dari ruang publik.

Dari sudut pandang teknis, perubahan ini dinilai lebih sederhana dan minim gesekan sosial. Kontestasi politik tidak lagi berlangsung di akar rumput, melainkan terkonsentrasi di ruang sidang DPRD. Namun, justru di sinilah kekhawatiran baru muncul. Banyak pengamat menilai bahwa pemilihan oleh DPRD berisiko menciptakan proses yang lebih tertutup dan sulit diawasi publik.

Alih-alih menghilangkan politik uang, sistem ini dikhawatirkan mengubah bentuk relasi kuasa antara kepala daerah dan DPRD. Kepala daerah terpilih berpotensi lebih bergantung pada dukungan elite legislatif ketimbang legitimasi rakyat, sebuah kondisi yang kerap disebut sebagai politik sandera. Dalam situasi seperti ini, akuntabilitas publik bisa melemah karena pusat kendali politik berpindah dari pemilih ke segelintir elite perwakilan.

Pelajaran dari 2014: Ketika Pilkada Lewat DPRD Gagal Bertahan

Wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah melalui DPRD sejatinya bukan cerita baru. Indonesia pernah mengalaminya pada 2014, di penghujung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat itu, DPR RI mengesahkan UU Nomor 22 Tahun 2014 yang mengatur bahwa gubernur, bupati, dan wali kota dipilih oleh DPRD, bukan langsung oleh rakyat. Ketentuan ini memicu reaksi luas dari berbagai kalangan yang menilai perubahan itu dapat mengurangi hak politik warga yang sudah berjalan sejak Pilkada langsung diterapkan pada 2005.

Menanggapi gelombang kritik publik dan penolakan terhadap aturan tersebut, SBY kemudian menerbitkan Perppu No. 1 Tahun 2014 yang membatalkan UU No. 22/2014 dan menegaskan kembali Pilkada langsung dan Perppu No. 2 Tahun 2014 yang menghapus wewenang DPRD memilih kepala daerah dari UU Pemerintahan Daerah.

Pengalaman 2014 menunjukkan bahwa perubahan besar dalam sistem Pilkada, sekali pun secara hukum konstitusional memungkinkan, tetapi kondisi ini dapat memicu kontroversi kuat apabila tidak didukung legitimasi publik. Hal ini menjadi konteks penting saat wacana serupa kembali mencuat menjelang Pilkada 2025–2026 dan menjadi bahan perdebatan antara efisiensi sistem politik dan harapan partisipasi langsung warga dalam demokrasi.

Siapa “Tuan” Kepala Daerah: Rakyat atau Elite Politik?

Inti terpenting dalam wacana Pilkada adalah akuntabilitas, kepada siapa kepala daerah bertanggung jawab. Dalam demokrasi, pemimpin akan cenderung melayani pihak yang memberinya mandat.

Pada Pilkada langsung, kepala daerah dipilih oleh rakyat. Keluhan soal jalan rusak, banjir, atau pelayanan publik bisa langsung menjadi tekanan politik karena dukungan rakyat menentukan peluang terpilih kembali. Ada hubungan langsung dan kontrak politik nyata antara pemimpin dan warga.

Sebaliknya, Pilkada melalui DPRD menggeser pusat tanggung jawab ke partai politik dan anggota dewan. Selama dukungan DPRD aman, suara rakyat berpotensi kehilangan daya tekan. Kepala daerah bisa lebih fokus menjaga koalisi politik daripada merespons kebutuhan publik.

Tinggalkan Komentar

Komentar