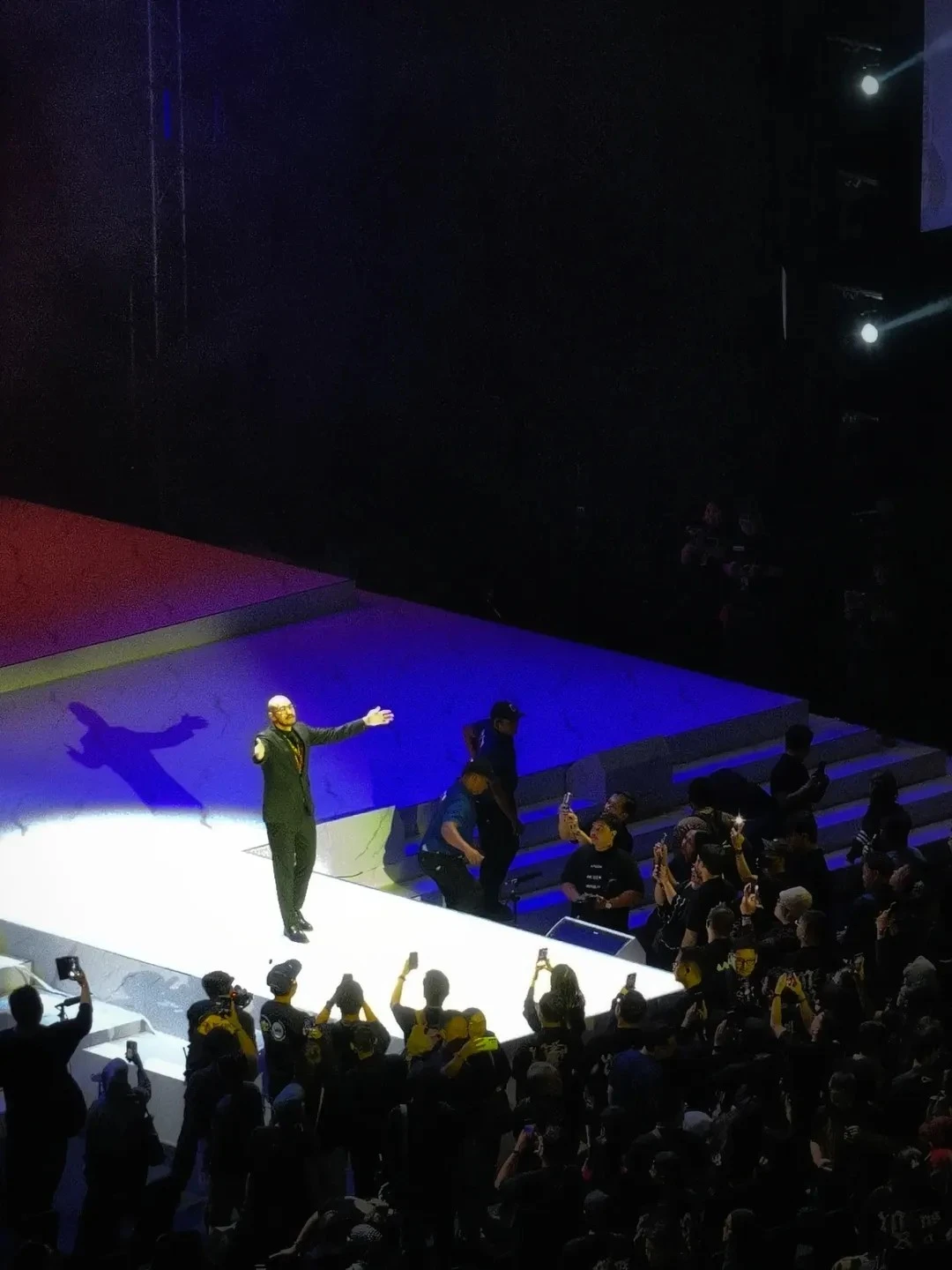

periskop.id - Dunia stand-up comedy Indonesia kembali riuh. Pandji Pragiwaksono, melalui pertunjukan spesial Mens Rea yang kini tayang di Netflix, kembali memantik tawa sekaligus perdebatan. Salah satu materi yang paling banyak dibicarakan publik adalah impersonasinya terhadap wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka.

Di atas panggung, Pandji menirukan gestur dan mimik wajah yang oleh sebagian publik kerap dianggap terlihat mengantuk atau kurang ekspresif. Tawa penonton pecah, seolah memvalidasi observasi tersebut. Namun, di balik riuh tawa itu, muncul pertanyaan yang lebih serius, apakah menertawakan kondisi fisik seseorang masih dapat dikategorikan sebagai kritik politik yang cerdas?

Menertawakan Gejala Klinis: Batas Tipis Komedi dan Empati

Dalam stand-up comedy, observasi adalah raja. Komika menangkap fenomena yang dirasakan publik, lalu membesarkannya menjadi materi humor. Pandji menangkap keresahan visual publik terhadap penampilan Gibran yang kerap terlihat sayu dan kurang ekspresif. Di atas panggung, visual ini diolah menjadi punchline yang menyiratkan ketidaksiapan atau kelemahan karakter seorang pemimpin.

Namun, narasi komedi ini mendapatkan lawan tanding dari perspektif medis. Dr. Tompi, seorang penyanyi sekaligus dokter spesialis bedah plastik, memberikan pandangan medis terkait kondisi mata yang serupa. Ia menjelaskan bahwa dalam dunia medis, kondisi tersebut dikenal dengan istilah Ptosis.

Menurut American Academy of Ophthalmology, Ptosis adalah kondisi turunnya kelopak mata atas yang bisa disebabkan oleh kelemahan otot levator (otot pengangkat kelopak). Ini bukan tanda kemalasan, bukan tanda kurang wibawa, melainkan kondisi anatomis murni.

Di sinilah benturan terjadi. Bagi Pandji, mata itu adalah materi lelucon (subjektif). Bagi dunia medis, itu adalah kondisi klinis (objektif). Ketika penonton tertawa, mereka sebenarnya sedang menertawakan gejala fisik yang mungkin berada di luar kendali pemilik tubuhnya. Lalu, di mana batasnya?

Kritik Politik atau Perundungan Fisik?

Mari kita bicara soal etika. Dalam negara demokrasi, mengkritik pejabat publik adalah hal yang lumrah. Namun, apakah fisik masuk dalam ranah kritik tersebut?

Mengkritik kebijakan dinasti politik, keputusan hukum yang kontroversial, atau visi-misi yang tidak jelas adalah kritik substansial. Namun, menyerang bentuk mata, tinggi badan, atau warna kulit sering kali dikategorikan sebagai ad hominem atau serangan yang ditujukan pada pribadi, bukan argumennya. Ketika materi Mens Rea membahas tentang mata ngantuk, narasi yang terbangun bukan lagi soal kompetensi Gibran, melainkan estetika wajahnya.

Banyak pegiat anti-bullying berpendapat bahwa menertawakan atribut fisik yang tidak bisa diubah, seperti Ptosis adalah bentuk body shaming. Bahayanya, ketika hal ini dilakukan oleh figur publik sekelas Pandji di platform global, hal tersebut seolah menormalisasi perilaku mencela fisik dengan dalih komedi politik.

Sekarang, mari kita uji logika ini dengan contoh sederhana. Jika seorang pemimpin berjalan pincang akibat cedera, pantaskah cara jalannya dijadikan bahan lelucon di hadapan banyak orang? Kebanyakan dari kita mungkin akan menjawab tidak. Lalu, mengapa kondisi mata diperlakukan berbeda?

Tradisi Satire: Komedi sebagai Cermin Cembung Realitas

Sebelum kita terlalu keras menghakimi Pandji, kita perlu melihat konteks sejarah seni satire. Stand-up comedy memiliki akar yang sejalan dengan tradisi karikatur, di mana hiperbola digunakan untuk menyampaikan kritik sosial dan politik.

Jika Anda melihat karikatur di koran-koran lama, para pemimpin dunia selalu digambar dengan fisik yang dilebih-lebihkan. Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Abraham Lincoln sering diejek karena posturnya yang kaku dan kurus kering. Di Indonesia, mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pun kerap menjadi objek humor, bahkan beliau sering menertawakan dirinya sendiri. Dalam konteks ini, komedian berfungsi seperti cermin cembung, memantulkan realitas secara berlebihan untuk memancing refleksi.

Pandji mungkin berargumen bahwa sebagai pejabat publik, Gibran harus siap dengan segala sorotan, termasuk sorotan fisik. Dalam panggung komedi, kesakralan seorang pejabat justru harus diruntuhkan agar masyarakat tidak takut pada penguasa. Materi tentang mata ngantuk bisa dilihat sebagai metafora visual dari ketidakpuasan publik terhadap kinerja atau kehadiran sang tokoh yang dianggap pasif. Di sinilah perbedaan pandangan muncul, antara mereka yang menekankan pentingnya empati dalam kritik dan mereka yang menekankan kebebasan berekspresi dalam seni satire.

Kontroversi Mens Rea ini pada akhirnya memberikan pelajaran berharga bagi demokrasi kita. Tawa yang dihasilkan Pandji memang valid sebagai hiburan, tetapi kita tidak boleh terjebak menjadikan fisik sebagai tolak ukur utama menilai pemimpin. Bahayanya narasi mata ngantuk adalah kita jadi lupa menagih janji kerja.

Tinggalkan Komentar

Komentar