Periskop.id - Awal 2026 dibuka dengan kegelisahan yang seharusnya tidak perlu terjadi dalam negara demokratis. Laporan polisi terhadap komika kenamaan Pandji Pragiwaksono terkait materi pertunjukan stand up comedy terbarunya bertajuk Mens Rea memantik perdebatan luas di ruang publik.

Bukan semata karena nama besar yang dilaporkan, melainkan karena pesan simbolik yang dibawa oleh langkah hukum tersebut. Di balik panggung komedi, terselip pertanyaan serius tentang arah kebebasan berekspresi dan kesehatan demokrasi Indonesia.

Laporan ini tidak dapat diperlakukan sebagai perkara pidana biasa. Ia bukan sekadar prosedur administratif yang berdiri netral tanpa konsekuensi sosial.

Justru sebaliknya, langkah tersebut berpotensi menjadi preseden berbahaya yang membuka ruang kriminalisasi terhadap ekspresi, kritik, dan satire.

Dalam demokrasi, kebebasan berpendapat adalah hak fundamental yang dijamin konstitusi. Ia juga ditegaskan dalam berbagai instrumen hak asasi manusia di tingkat nasional dan internasional.

Ketika ekspresi kritik—terlebih yang disampaikan melalui medium seni—ditarik ke ranah pidana, yang dipertaruhkan bukan hanya kebebasan seorang seniman, melainkan ruang publik seluruh warga negara.

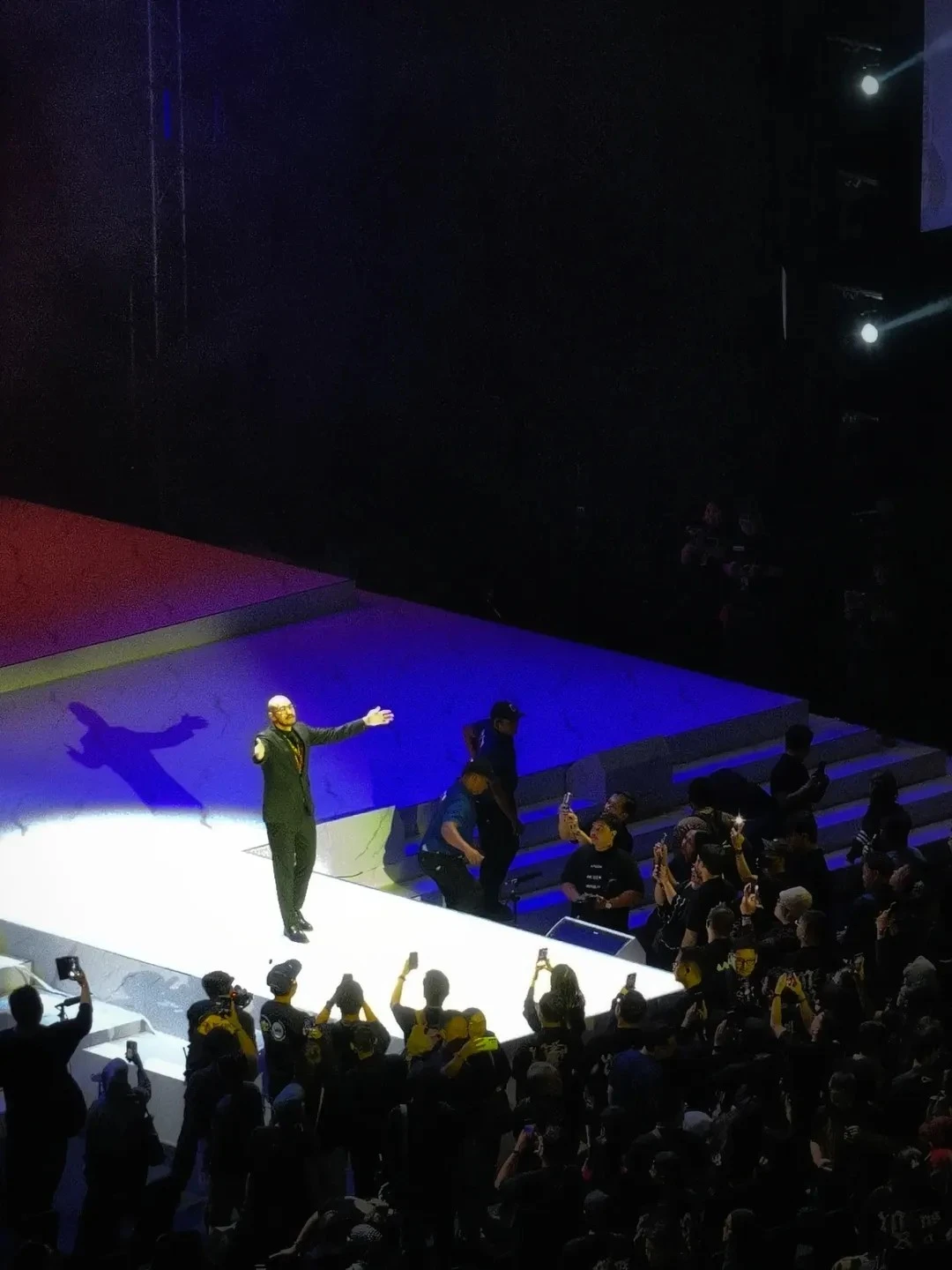

Mens Rea sebagai karya komedi bekerja dengan satire. Ia meminjam humor untuk menyampaikan kegelisahan, kritik, dan refleksi sosial. Sejak lama, seni dan komedi menjadi cara masyarakat menguji kekuasaan, merawat akal sehat, serta membuka dialog tentang hal-hal yang kerap sulit dibicarakan secara formal.

Membaca karya semacam ini secara literal dan memisahkannya dari konteks artistik adalah kesalahan mendasar. Lebih jauh, itu menandakan ketidakmampuan negara membedakan kritik sebagai ekspresi demokratis dengan serangan yang benar-benar merugikan.

Kecurigaan Motif dan Penyempitan Ruang Demokrasi

Pelaporan terhadap Pandji menimbulkan tanda tanya yang sah. Mengapa ekspresi kritik melalui komedi justru diproses secara hukum? Di titik ini, publik wajar mencurigai adanya motif yang melampaui kepentingan penegakan hukum objektif.

Kecurigaan tersebut menguat ketika kritik dibaca sebagai ancaman, bukan sebagai bagian dari dinamika demokrasi.

Dalam iklim seperti ini, laporan hukum berpotensi menjadi alat tekanan, bukan sarana keadilan. Ia dapat dimaknai sebagai upaya sistematis untuk meredam suara kritis, terutama dari figur publik yang memiliki pengaruh luas.

Jika pola ini dibiarkan, dampaknya tidak berhenti pada satu orang. Seniman, jurnalis, akademisi, dan warga biasa bisa memilih diam demi keselamatan diri. Demokrasi pun kehilangan salah satu elemen terpentingnya, yakni keberanian warga untuk bersuara.

Lebih berbahaya lagi, ketika aparat penegak hukum tampak responsif terhadap laporan yang mengarah pada pembungkaman kritik, kepercayaan publik akan tergerus.

Masyarakat bisa menangkap kesan bahwa hukum digunakan untuk mengawasi opini, bukan melindungi hak. Pada titik itu, institusi hukum berisiko kehilangan legitimasi moralnya sebagai penjaga keadilan.

Kritik, Satire, dan Hak untuk Berbeda Pendapat

Dalam demokrasi, kritik dan satire bukan gangguan. Keduanya adalah mekanisme koreksi. Kritik yang disampaikan dengan tawa tidak mengurangi bobot pesan, justru sering kali membuatnya lebih tajam dan mudah diterima.

Menghukum ekspresi semacam ini berarti mengirim sinyal bahwa perbedaan pendapat adalah sesuatu yang harus ditakuti.

Lebih jauh, praktik semacam ini mengingatkan pada pola lama yang seharusnya sudah ditinggalkan. Reformasi hukum dan institusi penegak hukum kerap digaungkan, namun kasus-kasus seperti ini menimbulkan kesan bahwa perubahan tersebut belum sepenuhnya terwujud.

Hukum masih tampak lentur ketika berhadapan dengan kritik, tetapi kaku ketika dihadapkan pada persoalan substantif yang benar-benar merugikan masyarakat luas.

Persoalan ini juga tidak dapat dilepaskan dari problem regulasi. Banyak peraturan dengan rumusan multitafsir membuka ruang bagi penegakan hukum yang subjektif. Pasal-pasal yang lentur memungkinkan kritik dipelintir menjadi penghinaan.

Dalam negara hukum yang demokratis, regulasi seharusnya memberikan kepastian dan perlindungan, bukan menciptakan ketakutan.

Chilling Effect dan Ancaman Jangka Panjang

Jika laporan terhadap Mens Rea terus diproses tanpa kehati-hatian, dampak jangka panjangnya sangat serius. Muncul apa yang dikenal sebagai chilling effect, yakni situasi ketika warga enggan berbicara karena takut berhadapan dengan hukum.

Dari sini lahir self-censorship, di mana masyarakat menyensor dirinya sendiri sebelum negara melakukannya. Kritik menghilang, diskusi menyempit, dan demokrasi kehilangan denyutnya.

Demokrasi bukan hanya soal pemilu dan prosedur formal. Ia hidup dari kebebasan berbicara, keberanian berbeda pendapat, dan ruang aman untuk mengkritik.

Komedi, dengan segala kelucuannya, adalah bagian dari ekosistem tersebut. Ia membantu masyarakat menjaga jarak kritis terhadap kekuasaan.

Kasus Mens Rea seharusnya menjadi alarm, bukan hanya bagi seniman, tetapi bagi seluruh warga. Negara perlu menunjukkan kedewasaan dalam menyikapi kritik.

Hukum harus menjadi pelindung hak, bukan alat pembungkam. Jika tidak, yang akan hilang bukan sekadar tawa di panggung komedi, melainkan kepercayaan publik terhadap demokrasi itu sendiri.

Tinggalkan Komentar

Komentar